百度联合吉利,阿里联合上汽,中国真的需要这么多高端品牌吗?

我认为,特斯拉对汽车行业最大的贡献并不是卖了多少辆车,也不是其电池或自动驾驶技术有多牛,甚至也不是其已经成为汽车行业市值最高的车企,而是它颠覆了人们的观念,更重要的是颠覆了传统车企的观念。

之前总以为大众、丰田、通用、奔驰、宝马这样的“巨无霸”车企才是汽车行业的“青天博玉柱,架海紫金梁”,一转眼才发现,一个特斯拉可以轻易将他们通通抹杀。一如当年的苹果颠覆整个手机领域,犹如秋风扫落叶一般将诺基亚、三星、摩托罗拉……统统排挤在边缘地带。

不过,汽车行业毕竟与手机不同,当年的诺基亚等多少有些后知后觉,但是如今的汽车行业反应却并不慢,在一边高喊着特斯拉“狼来了”的同时,车企们也早已经暗自努力,其中不乏大众这样的国际品牌,同时在国内也掀起了一股联合打造新能源品牌的高潮。

不过,与特斯拉或大众等倾向于“单打独斗”的形式不同,国内这波联合造车更倾向于“取人之人,补己之短”的模式,远的且不提,就在最近这几个月,已经有数起类似的案例上演。

先是,在2020年11月14日,长安汽车品牌日,长安汽车董事长朱华荣表示长安汽车将与华为、宁德时代三方联合打造全新高端智能汽车品牌以及高科技高端产品。

再是,2021年1月11日,吉利、百度分别官宣,双方组建智能电动汽车公司。其中,吉利作为百度电动汽车公司的战略合作伙伴。

紧接着,2021年1月13日,由上汽集团、阿里巴巴和浦东新区三大巨头联合打造的高端汽车品牌——智己汽车正式发布,两款概念车也同品牌战略一同亮相。值得一提的是,新品牌和产品同样主打高端。

每一次重磅信息的露出,都给了国内汽车行业一个强烈的“震荡波”,尤其是最近百度联合吉利、阿里联合上汽,都给人一种整车企业与互联网巨头合作造车“井喷”的势头,而且这类企业合作造车的目标完全一致,那就要打造高端汽车品牌以及高端汽车产品。

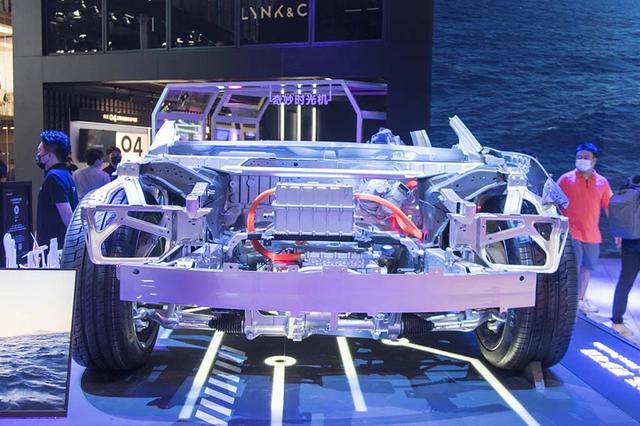

华为与长安、宁德时代已经官宣,智己汽车也不例外,百度和吉利虽然没有正式“表态”,但是从种种迹象来看,百度电动汽车公司的产品十有八九不会太亲民,原因是百度入局汽车领域8年有余,在人工智能和自动驾驶领域投入巨大,而吉利拿出的SEA浩瀚纯电动架构同样也是“吞金兽”,这个项目历时四年多,花了吉利近200亿元,所以,尽快收回研发成本,是吉利目前最迫切的事。

整车企业联合互联网巨头等合作造车,的确是一种“强强联合”的多赢策略,各自发挥自己的优势,整车企业控制车型(平台)研发、测试、生产、调校以及品质等层面,而互联网巨头聚焦智能AI、自动驾驶、智能网联、人机交互等生态,再联合新能源科技企业,诸如宁德时代等,解决汽车动力等基础层面的问题,一辆假想的新车似乎已经在脑海中形成,区别就在于这辆车到底是悬挂哪个品牌LOGO的问题。

中国真的需要这么多高端品牌吗?

不可否认,无论是整车企业中的上汽、吉利、长安,还是互联网巨头中的阿里、百度、华为,他们手中都握有核心技术,两者的联合也都是双赢或多赢的象征,但是有一点,这些联合企业打造的品牌或车型无一例外都剑指高端,那么,中国真的需要这么多高端品牌吗?

翻看国内今年的新能源车销量记录,可以看到,特斯拉这样的高端新能源车一骑绝尘,而以蔚来、理想、小鹏为代表的造车新势力销量也是节节攀升,这些都说明一个事实,就是高端新能源车的确在国内有市场。更重要的,高端新能源车赢利能力可观,只要能打开市场,实现销量飘红,高端新能源车将是妥妥的利润奶牛。这一点儿,的确也无法否认,尤其是作为企业,赢利才是根本,符合多方利益。

从另一个角度来讲,中国品牌冲击高端在近几年也算卓有成效,但是目前还是主要集中在传统燃油车品牌或车型上,新能源车领域,除了造车新势力,中国品牌新能源真正称得上高端,或者干脆说,能跟特斯拉这样的品牌平起平坐的还真不多,那么,华为与长安、百度与吉利,包括智己汽车未来打造的品牌或车型能“抹杀”特斯拉吗?这真的不好说。

中国当前的新能源车,如果仅仅从市场角度来解析的话,主要是呈现两种极端,一是以五菱宏光MINI EV、欧拉黑猫这样的亲民车型占据一头,二是以特斯拉Model 3这样的高端新能源车占据另一头。而这与传统能源车型市场所呈现的“纺缍体”结构显然是相反的。

当然,这并不是说,新能源车市场就一定要跟传统内燃机车型市场走势一致才可以,但是随着电池技术的突破,比如蔚来日前发布的能量密度达到360Wh/kg的半固态电池,以及特斯拉在电池日上公布的能量密度达300kWh/kg的新电池,还有智己汽车单体能量密度为300Wh/kg的掺硅补锂电池,都已经为消费者“画”了续航1000km的大饼,虽然目前还是“期货”,但果真能量产,那么,续航里程问题或将不再是卡住纯电动车的那道死结。

乐观的估计,如果续航这个问题能突破,包括电池成本可以再降低的话,那么消费者最喜欢的家用车这个级别的车型,如紧凑型或中型轿车、SUV、MPV等,将会潜力无限,因为,这才是主战场。

回到整车企业与互联网巨头联合造车这事儿上,以他们自身的条件或眼光来看,或许难以“委身”去打造五菱宏光MINI EV这样的“廉价车”,但一味剑指高端,只为小部分人群提供产品和服务,恐怕也并不利于品牌的长久发展。君不见,特斯拉最新上市的Model 3和Model Y都在疯狂压价,据说还要打造入门版车型,抢占层次更低的市场份额,这绝不是自贬身价,而是因为这里的“矿”很大。

写在最后:百度联合吉利、华为傍上长安、阿里吃定上汽,怎么看,都应该是皆大欢喜的场景,这是中国品牌的觉醒,作为中国人,是打心眼儿里高兴。但是这仅仅是开头,甚至仅仅是前奏,还远远未到实质性阶段。不过从三家联合企业不约而同要打造高端汽车品牌或高端车型的规划中,却隐隐有一种不安,过多的聚焦所谓的“高端”,很容易导致曲高和寡,以至少人问津的局面,从长远来讲,这并不太利于新品牌的发展。而且,新能源中的特斯拉,传统能源中的奥迪都在向普通消费者投出橄榄枝,而且这并不损害其作为高端品牌的设定,所以,少一些浮夸,多一些务实,或许更能营造一个“长治久安”的汽车品牌。